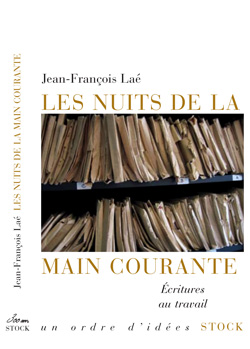

Les éditions Stock publient ce mois-ci Les nuits de la main courante de Jean-François Laé, professeur de sociologie à l’université Paris 8.

Les éditions Stock publient ce mois-ci Les nuits de la main courante de Jean-François Laé, professeur de sociologie à l’université Paris 8.

Jean-François Laé est notamment l’auteur de Travailler au noir (Paris, Métailié, 1989), L’Instance de la plainte. Une histoire politique et juridique de la souffrance (Paris, Descartes et Cie, 1996), L’ogre du jugement. Les mots de la jurisprudence (Paris, Stock, 2001). Plusieurs articles sont disponibles en texte intégral sur sa page sur le site du département de sociologie.

Couverture et quatrième de couverture des Nuits de la main courante [PDF]

Jean-François Laé a accepté ici de publier quelques pages de l’introduction :

Écrire en un mot

Comment lire une main courante ? La question est difficile et l’issue incertaine. À la première lecture, l’impression d’éclat est telle, qu’elle nous bouscule immédiatement. On n’y voit goutte. Les faits et gestes notés là sont si brusques qu’on se demande s’ils sont vrais. Présentés de manière si fragmentaire, des cas, des événements, des scènes surgissent à l’improviste, dans une discontinuité inouïe. Écrits à la volée, dans une langue usuelle, ces brefs moments de vie apparaissent en toute sécheresse, et quand bien même le sens frappe à la porte, c’est par le reflet d’une réalité féroce qu’ils nous parviennent.

Comment lire une main courante ? La question est difficile et l’issue incertaine. À la première lecture, l’impression d’éclat est telle, qu’elle nous bouscule immédiatement. On n’y voit goutte. Les faits et gestes notés là sont si brusques qu’on se demande s’ils sont vrais. Présentés de manière si fragmentaire, des cas, des événements, des scènes surgissent à l’improviste, dans une discontinuité inouïe. Écrits à la volée, dans une langue usuelle, ces brefs moments de vie apparaissent en toute sécheresse, et quand bien même le sens frappe à la porte, c’est par le reflet d’une réalité féroce qu’ils nous parviennent.

Puzzles de paroles, intervalles de temps, sauts et ruptures : cette hétérogénéité peut décourager la lecture. Or, il faut prendre patience, lire les mains courantes pour ce qu’elles sont, des textes brisés, hachés menus et à la va-vite, parce qu’ils n’ont pas grande importance. Il faut accepter leur aspect lacunaire, s’écarter du modèle juridique, car ce ne sont ni des plaintes judiciaires, ni des signalements officiels. Ils surgissent d’une zone de frottement entre des regards professionnels et des personnages dont on détaille les intentions, les gestes et les manières. Ce sont aussi des écrits d’accomplissement, ils mettent en lumière des situations qu’on ne cesse de « se refiler » à trois ou quatre professionnels : « Faites passer. » À la fin de chaque mois ils seront classés, souvent détruits. Hors du temps de l’action, ils perdent toute consistance, hors du lieu de l’agir, ils sont hors d’usage.

Puzzles de paroles, intervalles de temps, sauts et ruptures : cette hétérogénéité peut décourager la lecture. Or, il faut prendre patience, lire les mains courantes pour ce qu’elles sont, des textes brisés, hachés menus et à la va-vite, parce qu’ils n’ont pas grande importance. Il faut accepter leur aspect lacunaire, s’écarter du modèle juridique, car ce ne sont ni des plaintes judiciaires, ni des signalements officiels. Ils surgissent d’une zone de frottement entre des regards professionnels et des personnages dont on détaille les intentions, les gestes et les manières. Ce sont aussi des écrits d’accomplissement, ils mettent en lumière des situations qu’on ne cesse de « se refiler » à trois ou quatre professionnels : « Faites passer. » À la fin de chaque mois ils seront classés, souvent détruits. Hors du temps de l’action, ils perdent toute consistance, hors du lieu de l’agir, ils sont hors d’usage.

Ces écrits ne trouvent aucun aboutissement, si ce n’est la fin du service de nuit pour le lendemain, la fin d’une visite à domicile, la fin d’un accouchement, la fin d’une tournée. Une fois l’action achevée, ils sont sans conséquence, sans résultat, sans suite, dans le sens judiciaire du terme. L’affaire est abandonnée. Il n’y a d’ailleurs pas d’affaire. Un simple événement s’est produit. Il n’y a pas lieu de poursuivre plus avant. Ce sont des écritures du « non-lieu », si ce n’est certaines d’entre elles qui seront reprises pour alimenter quelques rapports officiels, comme la visite à domicile. C’est la raison pour laquelle les manuels de méthodologie sont fort peu diserts sur ce bas de l’échelle des indices. Nul besoin de s’y arrêter, ce ne sont que des documents dégradés, les prescriptions des métiers suffisent à se faire une idée de l’activité professionnelle. Du point de vue des institutions de même nature, il n’y a rien à voir dans ces cahiers que banalité sans intérêt.

Ces écrits ne trouvent aucun aboutissement, si ce n’est la fin du service de nuit pour le lendemain, la fin d’une visite à domicile, la fin d’un accouchement, la fin d’une tournée. Une fois l’action achevée, ils sont sans conséquence, sans résultat, sans suite, dans le sens judiciaire du terme. L’affaire est abandonnée. Il n’y a d’ailleurs pas d’affaire. Un simple événement s’est produit. Il n’y a pas lieu de poursuivre plus avant. Ce sont des écritures du « non-lieu », si ce n’est certaines d’entre elles qui seront reprises pour alimenter quelques rapports officiels, comme la visite à domicile. C’est la raison pour laquelle les manuels de méthodologie sont fort peu diserts sur ce bas de l’échelle des indices. Nul besoin de s’y arrêter, ce ne sont que des documents dégradés, les prescriptions des métiers suffisent à se faire une idée de l’activité professionnelle. Du point de vue des institutions de même nature, il n’y a rien à voir dans ces cahiers que banalité sans intérêt.

Si l’on dépasse la définition réservée à la police – cette idée de notation de déclaration, à la demande de plaignants, servant de prémisse à d’éventuelles suites –, la main courante rassemble une multitude d’écritures de métiers. C’est bien l’exercice d’écriture, à plusieurs professionnels, qui retiendra ici notre attention, comme chez ces « employés aux écritures » du début du xxe siècle, qui servaient de « petites mains » à des tâches plus nobles, comme celles du banquier ou du juge de paix, de l’huissier ou du contrôleur de l’impôt. La main est le symbole de l’autorité, mais la main courante, elle, évoque le subalterne, le clerc qui, d’aplomb devant « l’homme debout » (meuble, pupitre), note, recopie, réécrit, pour fonder des actes officiels. Il fait des « actes », son écriture est loi. Or, il est des écritures qui ne font pas loi. Elles déroulent des singularités, oscillent entre suspens et décision non advenue. À la suite de travaux stimulants qui nous ont précédés, nous ouvrirons ce sous-sol des écrits hésitants et désordonnés.

Écriture modeste

Que surviennent un défaut dans la main courante, une erreur ou un oubli, ils n’entraîneront ni réprobation morale ni poursuite administrative. Parce qu’elle relève de cet espace protégé de l’entre-nous professionnel, on peut y laisser flotter la mesure et les indices fragiles. Parce que les mots se débattent, ce n’est pas une évaluation. Parce que la fièvre monte, l’écrit se démène comme il peut, sans chercher une fin immédiate. (…)

C’est dire combien l’acte d’écriture est modeste, d’aspect anodin, une activité assez ennuyeuse, rébarbative, un petit sacrifice auquel on ne peut échapper : noter la énième piqûre administrée, l’éternel contrôle, la dernière consigne pour le collègue du soir… Le cahier de liaison, le journalier sont comme des tracés de surface pour ceux qui y mettent la main. « Ce n’est pas le principal ! », s’exclament en cœur les auteurs. Il y a des choses plus intéressantes à faire. Cet humble moment d’écriture, qu’il soit du matin ou du soir, est une corvée à laquelle ils cèdent parce qu’il faut bien consigner, travailler en équipe, rendre un peu des comptes, énoncer de temps à autre quelques problèmes. L’exercice est bien une obligation qui prend quelques minutes avant de quitter son poste ou le chevet d’une personne.

C’est dire combien l’acte d’écriture est modeste, d’aspect anodin, une activité assez ennuyeuse, rébarbative, un petit sacrifice auquel on ne peut échapper : noter la énième piqûre administrée, l’éternel contrôle, la dernière consigne pour le collègue du soir… Le cahier de liaison, le journalier sont comme des tracés de surface pour ceux qui y mettent la main. « Ce n’est pas le principal ! », s’exclament en cœur les auteurs. Il y a des choses plus intéressantes à faire. Cet humble moment d’écriture, qu’il soit du matin ou du soir, est une corvée à laquelle ils cèdent parce qu’il faut bien consigner, travailler en équipe, rendre un peu des comptes, énoncer de temps à autre quelques problèmes. L’exercice est bien une obligation qui prend quelques minutes avant de quitter son poste ou le chevet d’une personne.

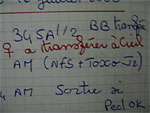

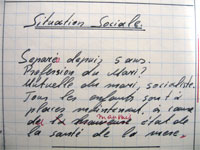

L’anodin tient aussi aux objets quelconques décrits, la poubelle qui brûle ou la serpillière, le linge des langes ou le sac à vêtements, la boîte de cassoulet ou la bouteille de Ricard interdite d’entrée dans l’entreprise, une bande de contention ou un thermomètre… Extrêmement descriptives, les notations vont de bobos en médicaments, de l’allure des personnes à leurs paroles, d’un lit à une chaise roulante, de l’usure du corps ou de celle du matelas. De lit en lit, des sentiments affleurent. Tout cela se mêle allègrement à des listes, des décomptes, des heures, des adresses, des noms, des ras (rien à signaler) à n’en plus finir. Puisque leur destin est de ne pas être lus par des curieux, ce sont des brouillons « entre nous », indigènes.

L’anodin tient aussi aux objets quelconques décrits, la poubelle qui brûle ou la serpillière, le linge des langes ou le sac à vêtements, la boîte de cassoulet ou la bouteille de Ricard interdite d’entrée dans l’entreprise, une bande de contention ou un thermomètre… Extrêmement descriptives, les notations vont de bobos en médicaments, de l’allure des personnes à leurs paroles, d’un lit à une chaise roulante, de l’usure du corps ou de celle du matelas. De lit en lit, des sentiments affleurent. Tout cela se mêle allègrement à des listes, des décomptes, des heures, des adresses, des noms, des ras (rien à signaler) à n’en plus finir. Puisque leur destin est de ne pas être lus par des curieux, ce sont des brouillons « entre nous », indigènes.

Nous voilà prévenus, nous ne devions pas lire ces lignes, elles ne nous étaient pas adressées. Elles sont une sorte de journal mitoyen d’un collectif professionnel, sans droit de regard, et une fenêtre ouverte sur une réalité parfois brutale. Alors pourquoi décider de les lire ? Parce que ces écritures se logent dans le régime tacite des gestes prodigués à autrui, dans une relation de service liée aux personnes. Elles révèlent qu’une relation d’aide implique des incidents, des débordements sur un lieu frontière fait d’affrontements sourds. Comment se mène une action dans l’intimité d’autrui ? Comment s’approcher et se tenir à distance ? L’écriture serait-elle un garde-fou ? Aurait-elle un rôle d’amorce, celui de revêtir le vêtement professionnel afin d’approcher, de toucher ou d’éloigner les corps ? Est-elle faite pour vaincre les résistances qui ne manquent guère de se manifester ? Est-ce un point de passage obligé pour passer du désordre à l’ordre ?

(…)

Un dispositif de contrôle réciproque

On ne tarde pas en feuilletant le cahier à constater sa force. L’impératif de sécurité et de surveillance y préside. La prudence veut que l’on consigne les actes effectués, non seulement pour avoir une mémoire de ce qui s’est fait hier, mais aussi pour contrôler la bonne réalisation du travail et, mieux encore, pour en coordonner l’action. Ne pas prendre de risque inutile, adapter sa réaction à l’inattendu, faire montre de jugement, signaler le danger à bon escient, dans de nombreuses situations, la sécurité présente une véritable polysémie. Car l’écriture peut être l’antidote à la violence et à la faute grossière. Que la prescription d’une dose de médicament soit mal retransmise, qu’une décision soit contredite le lendemain, qu’une règle pratique soit contrariée, et le désordre s’installe dans le service. L’écriture est synonyme de continuité : enchaînement, prolongement ou reprise de l’action du service. Veille et permanence supposent persévérance. Parce qu’il faut rendre compte par écrit, l’exaspération – qui sourd parfois – est contenue par ce cadre contraignant, la puissance compensée par les limites de la retransmission à un collègue. C’est pourquoi la main courante agit au-delà d’elle-même. Elle rétroagit sur les absents. Elle bride la rude énergie et désamorce la provocation et la colère. Suivant le métier exercé, elle sert à la bonne entente ou inspire la nécessité de la paix. Disons-le, les espaces institutionnels sont couleur de conflits. Que des chocs surgissent, et la main courante se lève pour les aplanir. Elle témoigne néanmoins de la forte incertitude qui pèse sur l’action en situation d’aide.

On ne tarde pas en feuilletant le cahier à constater sa force. L’impératif de sécurité et de surveillance y préside. La prudence veut que l’on consigne les actes effectués, non seulement pour avoir une mémoire de ce qui s’est fait hier, mais aussi pour contrôler la bonne réalisation du travail et, mieux encore, pour en coordonner l’action. Ne pas prendre de risque inutile, adapter sa réaction à l’inattendu, faire montre de jugement, signaler le danger à bon escient, dans de nombreuses situations, la sécurité présente une véritable polysémie. Car l’écriture peut être l’antidote à la violence et à la faute grossière. Que la prescription d’une dose de médicament soit mal retransmise, qu’une décision soit contredite le lendemain, qu’une règle pratique soit contrariée, et le désordre s’installe dans le service. L’écriture est synonyme de continuité : enchaînement, prolongement ou reprise de l’action du service. Veille et permanence supposent persévérance. Parce qu’il faut rendre compte par écrit, l’exaspération – qui sourd parfois – est contenue par ce cadre contraignant, la puissance compensée par les limites de la retransmission à un collègue. C’est pourquoi la main courante agit au-delà d’elle-même. Elle rétroagit sur les absents. Elle bride la rude énergie et désamorce la provocation et la colère. Suivant le métier exercé, elle sert à la bonne entente ou inspire la nécessité de la paix. Disons-le, les espaces institutionnels sont couleur de conflits. Que des chocs surgissent, et la main courante se lève pour les aplanir. Elle témoigne néanmoins de la forte incertitude qui pèse sur l’action en situation d’aide.

Bien des agents éprouvent un profond sentiment d’émiettement et d’isolement dans leurs activités au jour le jour. Dans le travail en institution d’hébergement où le labeur nocturne s’impose, que ce soit à l’hôpital ou en centre d’accueil, chez les gardiens hlm ou en foyer, dans le travail policier ou à travers la charge de celui de superviseur de service, il est courant que des professionnels ne se rencontrent pas d’un mois à l’autre. Tout au plus se croisent-ils dix minutes. Dès lors, comment réduire cette distance et ce sentiment de solitude ? Et comment échanger ? Les traces consignées dans le cahier avec la réunion de service formeront ce dispositif de réciprocité. Pour produire un sentiment d’équipe, une assurance pragmatique se réalise au fil des lignes lues par tous. Pour atténuer les luttes larvées et les rivalités, ce dispositif résorbe les tentations de brutalité et d’intolérance. Les événements dispersés, repris dans la main courante, permettent une information synthétisée, rafistolée. En quelques minutes, les fils de la journée ou de la semaine seront tirés pour l’essentiel en un bilan rapide semblant faire cohésion. Malgré la brièveté des instants notés, leur insignifiance parfois, le cahier engage une sorte de permanence. C’est un réservoir de gestes et d’expériences qui requiert une écriture courante, rapide, automatique, de précision et d’humeur parfois. Parce que les mains courantes s’enregistrent de façon presque machinale, bien des gestes y sont dits sans justification. Or, notre lecture va consister à lever cet « allant de soi », à lire le code sous l’habitude ; bref, à interroger le sens d’une poignée de métiers au quotidien.

Les six extraits de mains courantes étudiés ici concernent des relations de services d’aide aux personnes. Qu’est-ce qu’une relation de service d’aide ? C’est un exercice dans lequel s’impose la co-présence d’autrui, une attention à la personne en qualité de bénéficiaire d’un traitement qui touche souvent à son corps (à ses droits, son intimité, son expression, sa détresse, son for intérieur) ou qui a sur elle des conséquences. La relation de travail d’aide tient compte d’une présence qui est codifiée, le locataire ou le bénéficiaire d’une prestation, l’handicapé, la femme enceinte, ou l’homme sans logement qui vient avec son problème et qui est enjoint de le décliner. C’est dire la présence des personnages de Erving Goffman : le pensionnaire, le détenu, l’hospitalisé, le résident, l’interné, pour lesquels l’auteur bâtit la notion de relation de service, avec des professionnels qui s’approprient les lieux (les couloirs, les chambres, les escaliers) et des résidents qui agissent sur les relations (adaptations secondaires, mise à distance, manipulation des impressions). Ils se rassemblent sous la figure de l’intrus qui dérange sans cesse le service.

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une attention professionnelle, les interactions forment vite un désordre. La co-présence de l’intrus fait dériver l’action. Sans doute est-ce cela qui définit une relation d’aide. « C’est le bazar », entend-on. Car les sujets écornent sans cesse les objectifs affichés, changent l’ordre, défont les règles, déséquilibrent le temps et les lieux. Si l’on traverse le miroir de l’écrit, des existences surgissent pour arriver jusqu’à nous. Du bout d’un couloir, une silhouette se dessine, on la voit venir et s’approcher, alors même que l’écriture veut la maîtriser. Paradoxalement, les efforts d’éloignement nous la rapprochent. On sent la vie, l’inquiétude, le singulier, la peur, l’intime. Une brèche s’ouvre. On voit quelques mouvements des hommes et des femmes, un déplacement, une prise de parole, un engagement ; parfois quelqu’un se défile, une résistance se forme sous des représailles.

Pour en savoir plus: Page « Jean-François Laé » sur le site internet du département de sociologie de l’université Paris 8, présentation du livre Les Nuits de la main courante sur le site des éditions Stock.